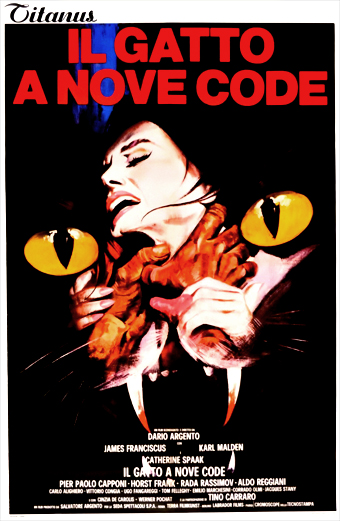

il Gatto a nove code

-

Voto:

Mentre sta facendo una passeggiata con la nipotina Lori, Franco Arnò (Karl Malden), ex giornalista cieco, ascolta di sfuggita una conversazione che riguarda un ricatto. Seguendo le indagini su un furto avvenuto nella prestigiosa clinica Terzi dove si studia genetica, Franco e Carlo (James Franciscus) si trovano impelagati in una storia pericolosa: un uomo viene buttato sotto un treno, un fotografo strangolato e le morti non sembrano fermarsi. Carlo, intanto, riesce a stringere un rapporto d'affetto con Anna (Catherine Spaak), la figlia del capo dell'istituto. L'assassino continua a uccidere per coprire tutte le prove che possano portare i due giornalisti a scoprire la sua identità.

LA RECE

Sia Dario sia i suoi fan rimangono dubbiosi circa la completa riuscita di questo film la cui natura, per influenza dei produttori, è distante dalla canonica argentata. Resta, comunque, una delle pietre angolari dello spaghetti giallo anni '70.

Dopo il successo dell’esordio (l'Uccello dalle piume di cristallo, 1970), Argento non poté non continuare ad indagare con la cinepresa il mondo dei killer e della loro psicopatologia, tanto più allettante rispetto alle motivazioni venali che muovevano gli omicidi nei sexy-gialli fino ad allora proposti. Per il secondo film della Trilogia degli Animali, furono mossi i finanziamenti statunitensi della National General Pictures con la pretesa di Argento al timone e l’inserimento di volti americani. Già al secondo esperimento, tuttavia, il regista romano contravvenne agli elementi che avevano decretato il successo del primo film. Argento dichiarerà il Gatto a nove code uno di suoi film meno riusciti per eccessiva interferenza del cinema americano nelle figure degli attori, soprattutto di Franciscus. Ciò che scorna maggiormente, tuttavia, è quel bizzarro tema genetico così asettico e medicale rispetto alle oblique e torbide motivazioni di chi ammazzava per trauma infantile. Il racconto si frammenta in registri comici (sempre poco riusciti ad Argento), altri di gusto poliziottesco, altri ancora di tono sexy-ambiguo per approdare ad un finale non entusiasmante. Il Gatto a nove code, comunque, ricco degli stilemi del maestro romano e quote maggiorate di violenza, resta uno step necessario per la comprensione dell’evoluzione che per Argento ha la vista e l’immagina, portando a fermentazione orrorifica la lezione di Antonioni (Blow-Up, 1966). Non solo, come ne l’Uccello dalle piume di cristallo, rimane centrale la ricostruzione di un particolare che sfugge ma, ora, i soli due occhi funzionanti sono quelli del killer attraverso le cui soggettive scopriamo un mondo folle, e quelli assenti, per cecità, di Franco, capace di vedere più dei vedenti. Interessante l'uso di inserti quasi subliminali, ovvero pochi fotogrammi che anticipano l'azione; la cosa sarà ripresa sia in 4 mosche di velluto grigio (1971) per la memorabile scena finale, sia, in modo più compiuto, in Profondo rosso (1975). Riuscitissima la situazione goticheggiante al cimitero; meno accattivanti le performance attoriali, a parte Malden che, con un’onorevole carriera alle spalle, poteva permettersi di recitare ad occhi chiusi. Discutibile la scelta della Spaak, tanto più che il ruolo prevedeva una scena di nudo. Morricone lavora su due livelli: un tema centrale romantico che, in genere, sottolinea la presenza in scena di Malden e la bimba; poi, suoni liberi di stile jazzistico nei maggiori momenti di pathos, così come si vorrà per il film del ‘75. Con il seguente 4 mosche di velluto grigio, Argento tornerà ai suoi gialli "ortodossi" e, dopo la divagazione con le Cinque giornate (1974), il regista infilerà uno di seguito all'altro i suoi due capolavori: Profondo rosso (1975) e Suspiria (1977).

TRIVIA

Trivia. Dario Argento (1940) dixit: “Mi sento a disagio ogni volta che rivedo qualcosa che ho diretto. È davvero imbarazzante, è come essere costretto a sfogliare un vecchio album di fotografie. C’è sempre una scena che potrei rifare meglio di come ho fatto, una soluzione tecnica che non mi soddisfa del tutto, un personaggio che vorrei riscrivere. È questo il motivo per cui, quando mi invitano a una rassegna o alla proiezione di un mio film, quando le luci si spengono cerco di sgattaiolare via” (Argento, 2014).

⟡ Nel film si cita la trisomia XYY. La sindrome XYY fu descritta la prima volta nel 1965 da P. Jacobs; l'incidenza è di 1 su 1000 maschi e i soggetti affetti sono alti e con un'acne accentuata nell'adolescenza. In effetti, l'alta percentuale di testosterone può portare i soggetti ad essere violenti e ad avere problemi di apprendimento. Come detto nel film, un vecchio studio suggerisce che fra i carcerati ci sia un gran numero di soggetti XYY ma questo studio è stato più volte smentito e, alla fine, accantonato. Dal momento che non ci sono decisive caratteristiche fenotipiche date dalla sindrome, questa condizione viene scoperta occasionalmente durante un esame genetico; i soggetti XYY di solito sono sterili.

⟡ Il nome del cieco Arnò deriva da quello di un mago di Torino che Argento aveva consultato e che aveva pronosticato diverse cose poi avveratesi. Come il mago, quindi, anche Franco Arnò, pur non vedente, possiede capacità percettive particolari.

⟡ In Grindhouse: A prova di morte (2007), Tarantino ripropone uno dei brani di questo film di Argento: “Paranoia prima”.

⟡ In una delle tombe del cimitero, uno dei cognomi è “Di Dario”.

⟡ La scena nella quale Carlo incontra Anna Terzi a casa di lei è una citazione di un passaggio del romanzo “Il Grande Sonno” di Raymond Chandler in cui Marlowe incontra per la prima volta Vivian Regan a casa di suo padre; parti del dialogo sono identiche a quelle del racconto.

⟡ Anche in questo film compare il factotum Mingozzi, comparsa portafortuna nei film di Argento.

Regista:

Dario Argento

Durata, fotografia

112', colore

Paese:

Italia, Francia, RFT

1971

Scritto da Exxagon nell'anno 2005; testo con licenza CC BY-NC-SA 4.0